3/30/2018

筋肉への意識と筋肥大の関係

http://www.lookgreatnaked.com/blog/the-mind-muscle-connection-a-key-to-maximizing-growth/

Differential effects of attentional focus strategies during long-term resistance training

https://www.researchgate.net/publication/323740477_Differential_effects_of_attentional_focus_strategies_during_long-term_resistance_training

鍛えたい筋肉を意識し、しっかり力を入れて負荷を感じながら筋トレすることで筋肥大効果が高まるのかどうかという研究。

筋トレ時の意識の仕方と筋肉の活動レベルを調べた研究はいくつかあって、低重量・中重量(80%1RM程度までの重量)なら個別の筋肉に力を入れることを意識することでその筋肉の活動レベルが高まるという結果が出ていた。しかし、長期的にその方法でトレーニングを続けると筋肥大に有利かどうかという研究はなかった。それを調べた初の研究。

ちなみに高重量だと、個別の筋肉に力を入れることを意識する余裕はなくなって、必要な筋肉全てに効率的に力を入れて全力で持ち上げることになる。

★動作時の意識の仕方(前提知識)

英語だと external/internal focus や cue なんだけど、ちょうどよい日本語が思いつかないので、とりあえず外部意識・内部意識と書いておきます。

外部意識:動作の結果、外部環境に及ぼす効果や結果をイメージする。

内部意識:自分の身体がどのように動くかを意識する。

外部意識はスポーツのパフォーマンス向上に有利なことがこれまでの研究でわかっている。自分の身体の関節や筋肉を意識しながら動くよりも、外部に意識を向けた方が結果として効率的に身体が動くようになる。

★被験者

若い男性。トレーニング経験無し。30名(完走27名)。

※自分なりの筋トレのやり方が身についていると、筋トレ時の意識の仕方を研究者側の指示通り行わないかもしれないので、トレーニング経験無しの人を被験者にしたとのこと。

★グループ分け

筋トレ時の意識の仕方によって2グループに分ける

・内部意識グループ→「筋肉を搾り上げろ!」と指示

・外部意識グループ→「重りを持ち上げろ!」と指示

★トレーニング種目

・バーベルアームカール

・レッグエクステンション

各種目4セット/8-12レップを限界まで/セット間インターバル2分

★トレーニング期間・頻度

8週間・週3日

★食事

被験者は各自これまで通りの食生活を続ける。サプリメントは研究者側から支給されたもの以外は摂取禁止。

支給サプリメント:トレーニング日にホエイプロテイン(たんぱく質25g含有)を支給。被験者はトレーニング直後にこれを摂取。

★測定項目

・体組成:インピーダンス式体組成計

・筋肥大:上腕二頭筋と大腿四頭筋(大腿直筋と外側広筋)の厚みを超音波画像診断装置で測定。

・ストレングス:肘の屈曲と膝の伸展のアイソメトリックでの最大収縮力を測定。

★実験結果

・体組成

グループ間で有意差無し。

・筋肥大

上腕二頭筋のみグループ間で有意差ありで、内部意識グループの方が筋肉の厚みの増加率が約2倍になった(+12.4% vs +6.9%)。大腿四頭筋についてはグループ間で有意差無しだが、小さい効果量で外部意識グループが優位。

・ストレングス

グループ間で有意差無し。膝の伸展は小さい効果量で外部意識グループが優位。肘の屈曲は中程度の効果量で内部意識グループが優位。

★考察

筋肥大とストレングスの結果を効果量も含めて総合的に見ると、アームカール(肘の屈曲)は内部意識グループがはっきりと良い結果で、レッグエクステンション(膝の伸展)は外部意識グループがわずかに良い結果。

内部意識グループ参加者からは、アームカールは指示通り筋肉に力を入れやすいけど、レッグエクステンションは入れにくいとのコメントが聞かれた。一般的に腕は細かい作業が得意で、脚は筋肉群にまとめて力を入れて大きなパワーを発揮するのが得意なので、腕の方が個別の筋肉を意識して力を入れやすいのかもしれない。もしくは屈曲と伸展の違いで、脚もレッグカールだったら内部意識で力を入れやすいかもしれない。または、レッグエクステンションで絞り上げるように力を入れると、私の経験では内側広筋の活動が高まる感じがするので、測定箇所の大腿直筋と外側広筋には影響が出ていない可能性もある。

★コメント

絞り上げるように筋肉に力を入れてトレーニングを続けると、筋肥大が高まることが期待される。トレーニング次第では腕以外の筋肉も、内部意識で上手く絞り上げるように力を入れられるようになる可能性があるので、筋肥大を目指したい場合はトライしてみるのが良いだろう。

注意点としては、内部意識と筋肥大の関係を示す研究は、この研究しかまだ行われていないこと。信頼性の高い研究だと思うが、繰り返し再現されることで確度が高まる。

それと全ての筋トレ種目でこのやり方が効果を発揮するわけではなくて、現状では単関節種目の中レップ(8-12レップ程度)で個別の筋肉に力を入れることを意識しつつ筋トレすると筋肥大が高まると考えられる。

競技パフォーマンスの観点からは、個別の筋肉をアイソレートして力を入れる癖をつけると、身体全体の運動パフォーマンスが低下する恐れがあるので注意したい。BIG3のパフォーマンスを上げたい場合も外部意識でトレーニングを行う方が良いだろう。

9/29/2017

筋肥大トレの推奨ボリューム2

以前の記事(筋肥大トレの推奨ボリューム)のアップデート的な記事になります。筋肥大を目的としたトレーニングの場合、どのくらいのトレーニングボリュームが適切なのか。

★トレーニング未経験者・初心者の推奨ボリューム

今回見ていく研究はSchoenfeld他の研究で、週間のセット数と筋肥大の関係を調べた2016年のシステマティックレビュー・メタアナリシス研究になる。トレーニングボリュームと筋肥大の関係について、現状の研究結果からは何がわかるのか。

(1)Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: A systematic review and meta-analysis

https://www.researchgate.net/publication/305455324_Dose-response_relationship_between_weekly_resistance_training_volume_and_increases_in_muscle_mass_A_systematic_review_and_meta-analysis

分析対象となった研究の数は15で、そのうち被験者がトレーニング歴有りとなっている研究の数は3つ。大部分の研究の被験者がトレーニング歴なしで、年齢性別も老若男女さまざま。

調べているのは、「部位あたりの週間のトータルのセット数」と筋肥大の関係。

結果への影響の大きい外れ値の研究(被験者はトレーニング歴あり)を除くと、週に5セット以下よりも週に5-9セットの方が筋肥大効果は高いが、週に10セット以上と週に5-9セットはほぼ同等という分析結果となっている(下表の赤線で囲った部分)。

この分析結果では大部分がトレーニング歴なしの被験者になっている。トレーニング歴なしの人が筋肥大を目指してトレーニングする場合は、部位あたり週に5-9セットのトレーニングボリュームが適切だということになる。部位あたり週に10セット以上やっても筋肥大の観点ではあまり意味がないかもしれない。

また週に5セット以下でもそれなりに効果が得られるようだ。時間や体力の無い初心者の人は各部位2セットを週に2回程度でも良いだろう。

トレーニング歴ありの人でも、鍛え込まれていない部位だと週に10セット以上やってもあまり意味がないかもしれない。例えば下半身は強いが上半身はあまり鍛えていないアスリートが、上半身も鍛えようとする場合がこのケースに相当する。

★セット数とレップ数

1セット8-12レップを週に5-9セット行うとすると、週に40-108レップ。部位あたり週2回トレーニングすると、一回のトレーニングで部位あたり20-54レップ。

以前の記事で紹介した研究では、一回あたり合計30-60レップのトレーニングボリュームが筋肥大を最適化するようだという結論だった。この研究でも主な対象は未経験者・初心者で、今回の研究とレップ数換算ではだいたい数字が一致する。トレーニング歴の無い人や始めたばかりの初心者は、一回のトレーニングで部位あたり2-5セット、合計レップ数20-60程度のボリュームで、これを週に2回程度行うのが筋肥大目的のトレーニングとして望ましいと考えられる。

★トレーニング歴のある人を対象とした研究

それではトレーニング歴のある人にはどの程度のトレーニングボリュームが良いのだろうか。予め断っておくと、研究の数が非常に少ないのでたいしたことはわからない。

今回のメタアナリシス研究で分析対象となったトレーニング歴ありの被験者の研究は3つ。それぞれ見ていくと、

(2)The Effect of Weight Training Volume on Hormonal Output and Muscular Size and Function

https://www.researchgate.net/publication/232177076_The_Effect_of_Weight_Training_Volume_on_Hormonal_Output_and_Muscular_Size_and_Function

被験者は20代前半の若い男性。実験開始前の平均値はスクワット1RMが約130kg、ベンチプレス1RMが約90kg。筋肥大の測定部位は、大腿直筋と上腕三頭筋長頭。週4回トレーニング(下表Table1参照)。1種目あたり1/2/4セット。測定部位についての週あたりの種目数は、大腿四頭筋が3種目(スクワット、レッグプレス、レッグエクステンション)、上腕三頭筋が6種目(ベンチプレス、インクラインベンチプレス、デクラインベンチプレス、クロースグリップベンチプレス、トライセップスプッシュダウン、トライセップスエクステンション)。7-12RM限界まで。

筋肥大については大腿直筋も上腕三頭筋長頭もグループ間では有意差なしという結果。大腿直筋断面積の変化は、1種目4セット・週に12セットの高ボリュームグループが+12.3%、1種目2セットグループが+4.6%、1種目1セットグループが+6.8%となった。有意差無しなのは被験者数が少ないためではないだろうか。このボリューム差なら、高ボリュームのほうが筋肥大効果が高い気がする。ただストレングスの変化(スクワット1RM)は差がない。上腕三頭筋長頭については測定機器の能力の問題か(筋肉の厚さが40mm程度で変化量が1mmか2mm、コンマ以下は測定できない模様)、上腕三頭筋の鍛え込みレベルがそれほど高くなくて1種目1セット・週に6セットの低ボリュームですでに刺激が飽和しているのか。もしくはベンチプレス系では短頭に負荷がかかりやすく測定対象となっている長頭への負荷がそれほど高くないためか。被験者のトレーニングレベルや1種目1/2/4セットというボリュームの比較は良い感じなのに、種目の選択と測定機器の性能がいまいちでなんだか惜しい研究。

(3)Dose-response of 1, 3, and 5 sets of resistance exercise on strength, local muscular endurance, and hypertrophy.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25546444

被験者は趣味でトレーニングしている若い男性。筋肥大の測定部位は、肘の屈筋と伸筋。部位あたり週に30セット、18セット、6セット(1種目あたり5/3/1セット・各部位2種目・週三日)。例えば肘の伸筋の種目はベンチプレスとトライセップスエクステンションで、それぞれ5セットを週三日やると肘の伸筋の週間セット数は30になる。8-12RM限界まで。30セットが最も良い結果。

(4)Three Sets of Weight Training Superior to 1 Set With Equal Intensity for Eliciting Strength

https://www.researchgate.net/publication/11043617_Three_Sets_of_Weight_Training_Superior_to_1_Set_With_Equal_Intensity_for_Eliciting_Strength

被験者は趣味でトレーニングしている若い男性。実験開始前のベンチプレス1RMは65kgくらい。メイン種目はベンチプレスとレッグプレスで3セットor1セット、これを週に3日。1セットグループは時間が余るので、その間にラットプルダウンやクランチやシーテッドロウなど他の種目を1セットずつ行った。3セットグループも時間が許せは同様の種目を行った。筋肥大については除脂肪体重の変化のみ測定で、グループ間で有意差はなし。研究の主目的であるストレングスの変化については、3セットグループの方が大きく伸びた。

★トレーニング歴のある人の推奨ボリューム

中級者以上は、部位あたり週に10セット以上は行った方が良いと思われる。コンパウンド種目だと対象の筋肉に負荷がどれくらいかかるか種目によっても人によっても異なり、部位あたりのセット数のカウントは単純ではないと思うけど(例えばロウ・プル系は上腕二頭筋のボリュームにカウントするか、スクワットはハムストリングのボリュームにカウントするか、デッドリフトは大腿四頭筋のボリュームにカウントするか)、部位あたり週に10-30セットくらいやるのが良いのではないだろうか。もちろん疲労を回復できる範囲で行うのが基本で、ハード過ぎると回復が追いつかず、結果が悪くなると考えられる。

一般論としては、鍛えられている筋肉ほどさらなる肥大には大きなトレーニングボリュームが必要になる。

どのくらいのボリュームが最適なのか、どのくらいやると逆効果なのか。研究の数が少ないし、トレーニングに対する反応には個人差(遺伝子や現状の筋肉レベルや栄養や疲労やストレスや睡眠や年齢など)が非常に大きいと考えられるので、反応を見ながら調整していくしかないだろう。

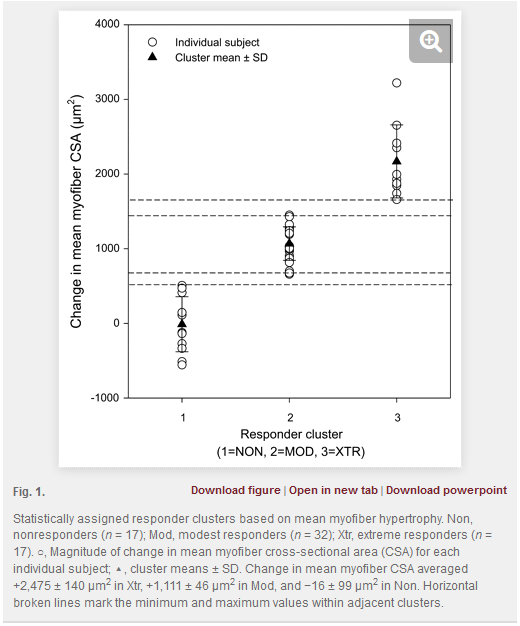

例えば下の研究では、トレーニング経験の無い被験者に、ニーエクステンション、レッグプレス、スクワットを各種目3セット、8-12RM限界まで。これを週に3日。つまり大腿四頭筋のトレーニングを週27セット。大腿四頭筋の筋肥大(外側広筋から採取した筋繊維の断面積の増加)が起こらなかった人もいれば、大きく筋肥大した人もいた。このようにトレーニングに対してどう反応するかは、個人差が非常に大きい。

(5)Cluster analysis tests the importance of myogenic gene expression during myofiber hypertrophy in humans

http://jap.physiology.org/content/102/6/2232.long

若い→20-35歳

高齢→60-75歳

筋肥大の程度で3つのクラスターに分けた。クラスター内の内訳は以下の通り。

XTR) 筋肥大反応が非常に良いクラスター:若い女性3人、若い男性9人、高齢女性3人、高齢男性2人

MOD) 筋肥大反応がほどほどクラスター:若い女性8人、若い男性11人、高齢女性7人、高齢男性6人

NON) 筋肥大反応が見られないクラスター:若い女性5人、若い男性1人、高齢女性5人、高齢男性6人

若い男性の未経験者でトレーニングしても筋肥大が起こらないのは少数だと思われる。栄養と睡眠とストレス管理に気をつけて、適度なボリュームのトレーニングを行えば、程度の差はあれほとんどの若い男性で筋肥大は起こるだろう。一方、若い女性や高齢男女では筋肥大がなかなか起きないケースも結構あるようだ(この研究のトレーニング内容がハード過ぎたのかもしれないが)。

12/24/2016

セット間インターバルの決め方

以前の研究で、8-12レップのトレーニングでは休憩時間が長い方が2セット目以降に十分に回復できるのでトータルのトレーニングボリュームが多くなって、筋肥大効果が高いという結果が出た。最新の研究では、軽い重量(40%1RM)・高レップのいわゆるパンプトレーニングでも、短い休憩時間(30秒)よりも長い休憩時間(2分半)の方がトレーニングボリュームが多くなって筋肥大効果が高い傾向があったという結果が出ている。

セット間休憩を短くすることでアナボリックホルモンがドバドバでて筋肥大に効果的というホルモン仮説は、現在では否定されつつある。

筋肥大に重要なのは、トータルのトレーニングボリューム。セット間のインターバルは、トータルのトレーニングボリュームを稼げるかどうかという観点から決めるのが良い。

参考記事:筋肥大トレの推奨ボリューム

一般的にトレーニングボリュームは、重量×セット数×レップ数で表される。

ボリュームの話も細かく考えると複雑で、限界近くまでやるのと限界にほど遠いところ(例えば10RMの重量で5レップとか)で止めるのとでは、トータルボリュームを同じにしても前者の方が筋肥大効果は大きいだろう。また例えば80%1RMの重量と40%1RMの重量で同じセット数を限界レップまでやった場合は、40%1RMの方がボリュームは稼げるだろうけど、現状のエビデンスからは筋肥大効果は同程度だと思われる。フルレンジとパーシャルだとパーシャルの方がボリュームは増やせるだろうけど、筋肥大効果が高くなるかというとそうではないだろう。とまあ細かいことを考えだしたらきりがないのだけど、大雑把なボリュームの指標としては、重量×セット数×レップ数で良いと思う。軽い重量でレップ数が多い場合は、セット数で管理すると良いと思う。

セット間インターバルに話を戻すと、休憩時間が短すぎると次のセット開始時にあまり回復しておらず、レップ数もしくは重量がガクンと落ちる。つまりトレーニングボリュームが低下する。

どうやってインターバルを決めればよいかというと、次のセット以降にボリュームが大幅に低下しない程度に回復できるだけ休む。2セット目以降にレップ数もしくは重量が少しずつ落ちていくのは仕方がないが、例えば12RMくらいの重量で10レップ前後を3セットやるつもりが、2セット目が6レップとかになるのは落ちすぎだろう。

どの程度休めば回復するかは種目によって違うし、個人の回復力、扱う重量、フォーム、各セットの追い込み度合いによっても異なるだろう。

一般的には、デッドリフトやスクワットなど全身に強い負荷がかかるフリーウェイトのコンパウンド種目は長めのインターバル(3分~5分程度)を取る。重量が増えるほど回復にも時間がかかるだろう。

フォームによっても必要な回復時間は異なるかもしれない。デッドリフトで腰の位置が高いフォームだと体幹に強い負荷がかかるので、そうではないフォームよりも回復に時間がかかるかもしれない。私はこのフォームだけど、デッドリフトでは脚と尻の筋肉と心肺が先に回復して、体幹の回復に時間がかかる。

単関節種目は短めのインターバル(1分~2分程度)で良いだろう。スーパーセット法(拮抗筋同士を交互にトレーニングする)で行うと時間短縮できる。

インターバルを短くすると代謝ストレスが上がりそれだけ筋肥大効果が高くなることが期待されるので、トレーニングのボリュームを減らさない範囲で、なるべく休憩時間を短くするのを目指すのも良いだろう。時間節約にもなる。

7/23/2016

筋肥大トレの変数調整

この本は筋肥大について詳しく知りたい人には非常にお薦めです。Pratical Applications と Key Point と Take-Home Points の欄に結論が簡潔にまとまっているので、そこだけ読んでも参考になると思う。

Lyle McDonald もレビューでexcellentと言っている。

★ボリューム

基本的にはボリュームが多いほうが筋肥大効果は高い。ただしやり過ぎるとオーバートレーニングになり効果が低下する。ボリュームと筋肥大効果の関係は逆U字を描く。

オーバートレーニングを防ぐために、ボリュームを徐々に増やしていき、定期的にボリュームを減らす期間を入れるピリオダイゼーションでトレーニングを行うと良い。

トレーニング経験があまり無い人は、一回のトレーニングセッションで各部位を計40-70レップ(例えば4セット×10レップで計40レップ)。上級者はその倍くらいまでやる必要があるかもしれない。筋肉量が多くなるほど、さらに筋肉量を増やすためには多くのボリュームが必要になる。

★頻度

各部位を週に2-3回トレーニングするのが良いだろう。分割してトレーニングすることでセッション当たりの各部位のボリュームを増やすことが出来る。

★負荷

負荷の強さをレップレンジで3つに分けると、

高負荷・低レップ: 1-5RM

中負荷・中レップ: 6-12RM

低負荷・高レップ: 15RM以上

どのレップレンジでも十分なボリュームのトレーニングを行えば、ほぼ同等の筋肥大効果が得られる。

高負荷・低レップはほぼATP-CP系の運動になるので、その筋肥大効果はメカニカルテンションによるものになる。高負荷・低レップを筋肥大目的で行うとなると、各種目3レップ×10セットとかをやることになり、トレーニング時間が長い、怪我のリスクが高い、疲労感が強いといったデメリットがある。ただ神経系を適応させ高重量を扱えるようにしておくと、中負荷・中レップでも扱える重量が伸び、より質の高いトレーニングを行うことが出来る。ある程度は高負荷・低レップもやっておくと良いだろう。

低負荷・高レップは解糖系の寄与が高くなり、その筋肥大効果は主に代謝ストレスによるものになる。メカニカルテンションはそれほど与えられない。低負荷・高レップのトレーニングを行うことで遅筋の発達が狙え、また代謝物質への耐性を上げることで中負荷・中レップのトレーニングでより多くのレップをこなすことができるようになる。従ってこのレップレンジでもある程度のトレーニングを行ったほうが良いだろう。

中負荷・中レップは、メカニカルテンションと代謝ストレスの両方を筋肉にバランス良く与えることが出来る。時間が長くならない、怪我のリスクが低い、高負荷のような疲労感もなく低負荷のような追い込みのキツさもない、といったメリットがある。筋肥大目的ではこのレップレンジを中心にトレーニングを行うのが良いだろう。

★種目の選択

神経系が適応し各モーターユニットが協調動作をするようになり十分な負荷を筋肉に与えることが出来るようになってから、本格的な筋肥大が始まる。従って、初心者はまずは少ない種目を繰り返し練習し、安全に効率よく筋肉に負荷をかけられるフォームを身につける必要がある。フリーウェイトのフォームが難しい場合は、まずはマシンでトレーニングを行い、後でフリーウェイトに移行するのも良い。

各種目のフォームを身につけたら、多角的に色々な種目で、マシンもフリーウェイトも単関節も複合関節も行いながら、全身の筋肉を包括的に鍛える(ボディビル目的の場合)。

★コンセントリックとエキセントリック

コンセントリックとエキセントリックは筋肥大のシグナルの経路が異なり、筋繊維の適応の仕方にも違いが見られる。従ってコンセントリックとエキセントリックの両方をトレーニングに組み入れた方が良いだろう(重りをコントロールしながら普通に挙げて下ろせばOK)。アイソメトリックも加える必要があるかは現状の研究からはわからない。

★セット間インターバル

短いインターバルと長いインターバルの筋肥大への効果を比較した研究では、長いインターバルの方が筋肥大効果が大きいという結果が得られている。これは長いインターバルの方がセット間に回復でき、トータルのトレーニングボリュームが大きくなったからだと思われる。コンパウンド種目は少なくとも2分はインターバルをとったほうが良いだろう。

代謝ストレスを与えるには60-90秒程度の短いインターバルの方が良いと考えられる。また短いインターバルのトレーニングを続けていると適応が起こり、短いインターバルでもボリュームを維持できるようになる可能性があるので、短いインターバルのトレーニングを部分的に組み込むのも良いだろう。

★挙上テンポ

現状のエビデンスでは、下ろしてから挙げるまでの時間が0.5-6秒の間なら筋肥大への効果はほとんど違いが無い。10秒を越えるゆっくりとした動作になると筋肥大効果は低下する。

★種目の実施順序

一般的に大筋群からトレーニングを行うべきと言われているが、小筋群を先に行った場合に比べて優れた筋肥大効果を得られるとは研究では示されてはいない。

トレーニングを最初に行った部位がより筋肥大効果を得やすいので、特に鍛えたい部位や発達が遅れている部位を最初にトレーニングすると良いだろう。

★動作範囲(フルレンジかパーシャルか)

アームカールやニーエクステンションといった単関節の動作であっても、関節の角度によって負荷が強くかかる筋肉の部分が異なってくる。フルレンジで動作を行った方がより広範囲の筋肉に負荷をかけ高い筋肥大効果を得られるだろう。

また筋肉が引き伸ばされた状態での負荷は筋肥大効果が高い。これもフルレンジで高い筋肥大効果を得られる要因になる。パーシャルを組み込むなら筋肉が引き伸ばされるレンジで行うと良いだろう(ストレッチ度が強いレンジでは低負荷でやるのが安全。例えばダンベルフライ)。

★セット毎の追い込み度(限界までやるべきか)

85% 1RMといった高い強度のトレーニングでは、限界の1レップか2レップ手前で止めても高い筋肥大効果を得られるようだ。高負荷ではセットの序盤からモーターユニットがフル動員され、筋繊維に強いメカニカルテンションがかかる。

低負荷・高レップでは限界近くまでやった方が良いだろう。低負荷では限界に近づくにつれてモーターユニットの動員率が高まり、代謝ストレスも強くなる。

高負荷・低レップと中負荷・中レップも限界までやった方が筋肥大効果はいくらかは高いだろうけど、常に全セットを限界までやり続けるとオーバートレーニングのリスクが高まる。(コストに見合った利益を得られない)

限界までやるのは、セットや期間を限定して行うのが良いだろう。例えば、最初の期間は全セットを限界の1レップか2レップ手前で止める、次の期間は最後のセットだけ限界まで行う、そして次の短い期間に大部分のセットを限界まで行う。

関連記事:

筋肥大のメカニズム

下のSchoenfeldのタグにいくつか関連記事あり。

7/13/2016

筋肥大のメカニズム

The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training.

http://www.lookgreatnaked.com/articles/mechanisms_of_muscle_hypertrophy.pdf

Schoenfeldの2010年の論文から、筋肥大のメカニズムについての部分を抄訳。

ただ、Schoenfeldの新著が昨日届いて、最新の情報が詳しく書かれているようなので、読み終わったらこの記事は加筆訂正するかも。PDFだと安くなる。

この分野に限らず、海外の一流科学者が一般向けの書籍を書いてくれるのはありがたい。

私の知識が足りないため、訳がわかりにくかもしれないです。詳しく知りたい場合は、元の論文やリファレンスにある論文を読むか、Schoenfeldの著作を読むと良いと思います。

★筋肥大と過形成

・筋肥大(hypertrophy)

- 収縮要素(筋繊維)が大きくなり、細胞外マトリックス(骨格筋の場合は筋膜)が拡張する。筋繊維の肥大は、筋節が直列または並列に付着することで起こる。

- 骨格筋が過負荷を受けると、筋原線維の収縮タンパク質であるアクチンとミオシンの量とサイズの増加をもたらし、平行方向に並ぶ筋節の数を増やす。その結果、筋繊維の断面積が大きくなる。

- 直列方向の筋節の増加は、筋肉を伸ばしっぱなしで長期間固定(ギプスなど)したり、ラット実験だと下り坂トレーニングを続けたりすることで起こる。逆に縮めっぱなしや上り坂トレーニングを続けたりすると筋節が減る。つまり環境に合わせて筋繊維の長さが調整される。

- 筋肥大は、非収縮性要素と水分の増大によっても起こる。これは筋形質の肥大と呼ばれる。筋形質の肥大は機能を持たないとよく言われるが、慢性的な細胞の膨張はタンパク質合成を手助けし、収縮要素のより大きな成長をもたらす可能性もある。

・過形成(hyperplasia)

- 筋繊維の数が増える。

- 筋繊維の数の増加については、動物実験で起こる、特に伸張性の負荷(エキセントリック動作)で大きく起こることが報告された。しかし後の研究でこれは数え間違いによるものではないかと論じられている。人間において過形成が起きるというエビデンスは無く、もし仮に起こるとしても筋肥大への寄与は非常に小さいものであろう。

★サテライト細胞と筋肥大

- 筋肉は分裂終了細胞なので、細胞の置き換わりはほとんど起きない。タンパク質の合成と分解の動的な平衡を通じて、細胞の状態を保つ。筋肥大はタンパク質の合成が分解を上回る時に起きる。

- サテライト細胞は、基底膜と筋鞘の間に存在する筋原幹細胞。通常は非活発だが、十分な力学的な(メカニカルな)刺激が骨格筋に加わると活発になる。活発になったサテライト細胞は増殖し、既存の細胞にくっつき、筋肉組織の修復や成長に必要な前駆体を提供する。

- サテライト細胞は筋繊維に新たな細胞核を提供し、収縮タンパク質を新たに合成するキャパシティを増やす。筋肥大の際の筋肉の細胞核と筋繊維量の比率は一定なので、筋繊維量の上限を引き上げるには細胞核を増やす必要がある。

- サテライト細胞は、筋肉の修復や成長を促進する調整機構にも関わる。

★筋肥大シグナルの経路

・メカニカルなストレスがかかると化学的なシグナルが発現

- Akt/mTOR

- MAPK

- Ca2+

・ホルモンとサイトカイン

多くのホルモンが関わるが、研究されることが多いのを三つ。

[IGF-1]

筋肉にメカニカルなストレスがかかると筋肉組織で生成される。また肝臓で生成された体内を循環しているIGF-1を、より多く利用するようになる。いくつかのアイソフォームがある。運動後に筋肉組織でIGF-1のレベルが高まり、筋繊維への効果が72時間続くことが確認されている。IGF-1は筋合成速度を上昇させるだけでなく、筋肉組織でのIGF-1はサテライト細胞を活性化させ、増殖と分化を手助けする。またサテライト細胞の筋繊維への付着も促進する。Ca2+の筋肥大経路も活発にする。

[テストステロン]

血液中のテストステロンは大部分がアルブミンかグロブリンと結合している。2%が遊離テストステロンで、これが各組織のアンドロゲンレセプターと結合して効果を発揮する。筋肉へのテストステロンの効果は運動なしでもあるが、メカニカルな負荷があるとよりいっそう大きな効果をもたらす。タンパク質の合成促進と分解抑制の両面から、筋肥大をもたらす。また成長ホルモンの分泌を刺激するといった間接的な効果でも筋肥大をもたらす。サテライト細胞の複製と活性化も促進する。テストステロンの抑制はレジスタンストレーニングへの反応を大幅に減らすことが示されている。

[成長ホルモン]

アナボリックとカタボリックの両方の効果がある。脂肪細胞を分解し、筋肉を含むタンパク質へのアミノ酸の取り込みを促進する。免疫機能や骨などにも関わる。脳下垂体前葉で分泌される。運動無しでは睡眠中に最も多く分泌。運動により分泌。運動後の成長ホルモンの上昇は、筋繊維の肥大と相関するという研究もある。レジスタンストレーニングに加えて成長ホルモンを投与しても、より一層の筋肥大は起こらなかった。ただこれは運動直後の成長ホルモンの急騰とは異なるので、運動直後の急騰が筋合成に関わっていないかどうかの結論はまだ出せない。

・細胞の膨張

- 細胞が水分を多く含んで膨張すると、タンパク質合成の促進と分解の抑制の効果が発揮される。

- 詳しいメカニズムははっきりとはわかっていないが、細胞膜への圧力の増大が細胞への脅威と認識され、それが超微細構造の強化につながる反応をスタートさせるのではないか。

- レジスタンストレーニングは細胞内外の水分のバランスを変化させる。特に解糖系のトレーニングで、細胞の膨張は最大化される。乳酸塩の蓄積が骨格筋の浸透圧の変化をもたらす。速筋は特に浸透圧の変化に敏感。

- 筋グリコーゲンの貯蔵量を増やすトレーニングも、細胞の膨張を増大させる可能性がある。グリコーゲン1gは水3gとともに貯蔵される。

・筋肉の低酸素状態

- 運動なしであっても筋肥大の効果があることが示されている。寝たきり状態で、一時的に血流を止める施術を行うと筋肉の萎縮を抑制できる。

- 血流を止めた状態で低負荷トレーニングを行うと(いわゆる加圧トレーニング)、高負荷トレーニングと同等の筋肥大効果が得られたとする研究がある。

- なぜ効果があるのかは理論がいくつかあって、乳酸塩の蓄積の増大と除去速度の低下、それによる細胞の膨張や成長ホルモンやIL-6などの上昇、産生された酸化窒素(NO)がサテライト細胞の増殖を促進したりMAPKシグナリングを活性化させたりする、虚血後の充血でサテライト細胞の活動が活発になる、など。

★レジスタンストレーニングでの筋肥大反応を開始する3つの要素

メカニカルテンション

筋肉へのダメージ

代謝ストレス

・メカニカルテンション(力学的な張力)

筋繊維の収縮で力を生み出すことによるものと、筋繊維が引き伸ばされる(エキセントリック)ことによるものがある。これらのメカニカルな張力は、筋肉の成長に必須だと考えられている。

- レジスタンストレーニングによるメカニカルなストレスが化学的な反応に転換され、筋繊維とサテライト細胞での分子的で細胞レベルの反応を引き起こすと考えられている。

- エキセントリック収縮での受動的な張力による筋肥大反応は速筋に特有のもので、遅筋では見られない。

・筋肉へのダメージ

- 弱い筋節は筋原線維の異なった箇所に存在していて、不均一な繊維の伸張が筋原線維のせん断を引き起こす。これは細胞膜を変形させ、カルシウムホメオスタシスの混乱とダメージをもたらす。

- ダメージが身体に検知されると、免疫機能が働き、これによりサテライト細胞の増殖と分化を調整する成長ファクターが働く。

- また神経筋接合部にはサテライト細胞が多く存在し、ダメージを受けた筋繊維へ神経が作用し、サテライト細胞を活性化させる可能性もある。

- エキセントリック動作で起こりやすく、特に速筋に起こりやすい。同じトレーニングを続けると起こりにくくなる。

・代謝ストレス

- ボディビル的なトレーニング、いわゆるバーン感が出るトレーニングで起こる。

- 無酸素解糖運動により、乳酸塩、水素イオン、無機リン酸塩、クレアチンといった代謝物質が蓄積される。これによるホルモン環境の変化、細胞の膨張、フリーラジカルの発生、成長関連の転写ファクターの活性化、酸性環境による筋繊維の分解の増大と交感神経の刺激がもたらす適応的な筋肥大反応の増大、といった経路で筋肥大が起こると考えられている。

関連記事:筋肥大をもたらす刺激(2019年版)

6/04/2016

部位あたり週に何回トレーニングすべきか

http://www.lookgreatnaked.com/blog/how-many-times-should-you-train-a-muscle-each-week/

Effects of Resistance Training Frequency on Measures of Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis

https://www.researchgate.net/publication/301578131_Effects_of_Resistance_Training_Frequency_on_Measures_of_Muscle_Hypertrophy_A_Systematic_Review_and_Meta-Analysis

筋肉の部位あたりのトレーニング頻度が筋肥大に与える影響についてのSchoenfeld他のメタアナリシス研究。今年の4月のものなので出来立てほやほや。

研究結果では、部位あたり週1回でもそれなりに筋肥大するが、部位あたり週1回よりも週2回の方が筋肥大効果が高い。週3回がさらに良いかは不明。

週ベースのトレーニングボリュームは同じ。コメント欄によると、正確には7つの研究のうち5つがボリュームが等しくて、あと2つはボリュームが違うが、Schoenfeldの見解ではこれが解析結果を大きく変えるとは思わないとのこと。

解析対象になっているのは6-12週の比較的短い期間の研究なので、高いトレーニング頻度で短期的には良い結果が出ても、オーバートレーニングになった場合は長期的にはパフォーマンスが落ちる可能性がある。頻度を高くする場合は、トレーニングの強度・頻度・ボリュームを減らすデロード期間を組み込んだピリオダイゼーションが安全だろう。

あとどのトレーニング頻度が良い結果をもたらすかは個人差がある。自分の身体の反応を見ながら行うのが良い。

☆感想

この研究では週ベースのトレーニングボリュームが同じなら、週1回よりも週2回に分けた方が筋肥大効果が高いという結果が示された。ただどの程度のトレーニング頻度が最適かははっきりとはわからない。また筋量や年齢や回復力などによって変わってくるかもしれないし、筋肉の部位(もしくはタイプⅠ・Ⅱ筋繊維の構成割合)によっても違うかもしれない。この研究では解析対象となる研究の数が少ないため、トレーニング歴や年齢で分けずに解析している。

とりあえず現場で効果の出ている一般的なトレーニングプログラムを元に、トレーニングに割ける時間と労力を勘案し、自分の身体の反応を見ながらプログラムを組み立てるのが良いと思う。今回の研究の結果を反映させると、例えば週2回トレーニング日を作れるなら、下半身の日と上半身の日に分けるよりも、2日とも全身をトレーニングした方が筋肥大効果が高くなると考えられる。

コンパウンド種目を主体にする場合は、部位あたり週2回~5日に1回が良いだろう。スクワットやデッドリフトなど全身への負荷が高い種目をやり過ぎると、中枢神経系の疲労によるオーバートレーニングになりやすいかもしれないので、ルーマニアンデッドリフトやレッグプレスやレッグエクステンションやランジなど補助トレーニングを上手く活用して、中枢神経系の疲労を抑えつつ局所的に筋肉に負荷をかけると良いと思う。

関連記事:

筋肥大トレの推奨ボリューム

筋肥大トレーニングプログラムにおけるトレードオフ

4/12/2016

レップ数を変化させるトレーニングの筋肥大効果

http://www.lookgreatnaked.com/blog/is-daily-undulating-periodization-best-for-muscle-growth/

Brad Schoenfeld のブログから。

これまでの研究では、レップ数が少なくても、中くらいでも、多くても、十分なトレーニングボリュームを行えば、同じように筋肥大が起こることが示されている(下の関連記事参照)。では、レップ数を変化させると効果はどうなるのか。

一週間のうちでトレーニング日ごとにレップ数を変えるトレーニングプログラム(Daily Undulating Periodization)と、常に一定のレップ数でトレーニングを行うプログラムの筋肥大への効果を比較する研究を行った。

★研究内容

被験者は若い男子学生。平均4年(最低1年以上)のレジスタンストレーニング歴。年齢23.3±2.9歳。

以下の2つのグループに分ける

- 常に一定のレップ数を行うグループ。レップ数は8-12RM。

- レップ数を変化させるグループ。1日目に2-4RM、2日目に8-12RM、3日目に20-30RM。

いずれのグループもトレーニングは週に三回で、毎回全身をトレーニング。種目は、ベンチプレス、ミリタリープレス、ワイドグリップラットプルダウン、シーテッドケーブルロウ、バックスクワット、レッグプレス、ニーエクステンション。

測定したのは、上腕二頭筋、上腕三頭筋、大腿四頭筋(外側広筋)についての筋肥大、およびスクワットとベンチプレスの1RM、それと上半身の筋持久力(50% 1RMでベンチプレスを何回できるか)。

トレーニング期間は8週間。

結果は以下の画像のとおり。

両方のグループとも筋肉の厚み(筋肥大)、筋力、上半身の筋持久力が伸びた。グループ間での有意差は無しだが、レップ数を変化させるグループの方が上半身の筋肥大と筋力と筋持久力の伸びが良い傾向があった(画像のESの数値)。

★実際のトレーニングへの適用

レップ数を変化させた方が、その差は小さくても上半身の筋肥大、筋力、筋持久力を伸ばす可能性がある。趣味で身体を鍛えている人にとっては、おそらく大きな差は出ないだろう。ボディビルダーやアスリートには重要な差になるかもしれない。

なぜ上半身には小さな差が出て下半身には差がでなかったのかはわからないが、今回の研究結果に基づけば脚のトレーニングには両方のトレーニング方法が同等の選択肢となる。

今回の実験期間は8週間と短いので、もし仮にこの小さな差がそのまま続くとしたら、長期間では大きな差が出ることになる。

他に重要な点としては、レップ数を変化させるグループの方がトレーニングボリューム(重量×レップ数×セット数)が少なかった。レップ数を変化させた方がレップ数を8-12RMに一定にするよりも、少ないボリュームで同等以上の効果を出すことを示している。またボリュームを等しくすれば、より良い結果を出す可能性がある。

******************************************************

[上半身と下半身の差についての私の考察]

被験者はおそらく大学の運動部員だろう。それなりにレベルの高いアスリートなので、足腰は最大出力の面でも持久力の面でも鍛え込まれていると思われる。一方で、上半身はそこまで鍛え込まれていないだろう。上半身をフルに使う主なスポーツは、ボート、体操、水泳くらいだと思うけど、それらの種目でもベンチプレスの動きが競技で使われるわけではない。従って上半身の方が最大出力(1RM)でも筋持久力でも適応する余地が大きかったのではないだろうか。

2-4RMを行うことで神経系の適応が起こり最大出力が伸び、20-30RMを行うことで筋グリコーゲン貯蔵量の増加やミトコンドリア密度の増加や毛細血管の発達といった筋持久力に関する適応が起こった。どのレップ数でも筋原線維の筋肥大は起こっているだろうけど、上記の筋持久力に関する適応でも筋肥大が起こると思われるので、上半身では筋肥大に差が出た。大雑把に書くと、

最大出力=筋原線維の断面積×神経系の適応

筋肉の太さ=筋原線維+持久力関連の部分(筋形質のグリコーゲン貯蔵量など)

下半身は神経系の適応も持久能力も十分に発達していたため、レップ数による差が出なかったのではないだろうか。

筋肉の仕組みについて詳しくないので変なこと書いているかもしれませんが、以上が今回の研究結果に対する私の仮説。この仮説が正しいなら、トレーニング期間が長くなると上半身も神経系の適応と持久力の適応が上限に達し、レップ数を変化させても筋力と筋肥大の伸びに差が出なくなる。

いずれにしろ高レップをやっても損はないだろうから、高レップトレーニングを行う日を作るか、普段のトレーニングの最終セットを高レップにすると良いと思う。

2-4RMはBIG3以外は怪我のリスクが高そう。特に肩周りやアイソレート種目。私はミリタリープレスとニーエクステンションを2-4RMでやったら怪我する自信があります。

関連記事:

低負荷トレーニングと高負荷トレーニング(8-12レップと25-35レップ)

レップ数によるトレーニング効果の違い(3レップと10レップ)

3/08/2016

筋肥大トレの挙上テンポ

Brad Schoenfeld のブログから。

筋肥大を目的とする場合、どれくらいの速さで挙上すべきか。限界に近い重量ならゆっくりとしか挙げられないが、それ以外ならゆっくり挙げるか素早く挙げるかの選択肢がある。

最近メタアナリシス研究を行ったのでその研究についてかいつまむと

1レップ(挙げ下ろし)2-6秒では筋肥大に差は無し。10秒以上かけると筋肥大の効果は低下。

既存研究の不足のため断定的なことは言えないが、推奨は挙上(コンセントリック)に3秒以上かけないこと。これ以上の時間をかけると、筋繊維をフル動員するだけの負荷を扱えなくなる。下ろし(エキセントリック)も3秒以上かけず、ウェイトをコントロールしながら下ろす。

Schoenfeldの感覚だと、挙上は1-2秒、筋肉の動きを心に描きながらウェイトを十分にコントロールして挙上すると良いようだ。

3/07/2016

筋肥大トレのインターバル

Brad Schoenfeld のブログから。

セット間の休憩時間をどうするか。よく推奨されるのは、ストレングス目的の場合は長めのインターバル(3~5分)で、筋肥大目的の場合は1分程度の短めのインターバル。短めのインターバルが筋肥大に良いとする根拠はアナボリックホルモンの上昇が筋肥大に効果的と考えられているから。

これについて実験してみましたとのこと。

8-12RMをインターバル1分と3分で行った場合の1RMと筋肥大への効果を比較

結果は、3分インターバルグループのほうが1RMが向上、筋肥大も3分インターバルの方が増大している傾向があった。筋肥大についても3分インターバルのほうが良い結果が出た理由は、おそらくは1分インターバルグループはトータルのトレーニングボリューム(レップ数×重量)が低下したからだろう。トレーニングボリュームと筋肥大には相関関係がある(オーバートレーニングにならない限りは)。インターバルが短いと2セット目以降のトレーニングボリュームが犠牲になる。

1分では短すぎるなら、何分のインターバルが良いのだろうか。以前の研究によると2分のインターバルで筋肥大を妨げないトレーニングを行えたという結果が出ている。またインターバルは固定ではなく種目によって変えても良い。

推奨は、大筋群のコンパウンド種目(スクワットなど)は長めのインターバルを取る。単関節種目(アームカールなど)は回復が早いので、短めのインターバルで行うことで、メタボリックストレスとボリュームの両方を筋肉に与えることができる。トレーニングの順番は、コンパウンド種目を先にやり、短めのインターバルのトレーニングがコンパウンド種目に影響を与えないようにする。

関連記事:

成長ホルモンと筋肥大