パワーリフターの骨格について調べている3つの研究が見つかったので、順に見ていく。全身の筋肉量や腕・脚の周径のデータもあるけど、標準体型に比べて筋肉量は多く、腕や脚は太いという当たり前の結果なのでそこは省いて、骨についてのデータを見ていく。

★予備知識 Zp-scoreについて

身体が大きければ、それだけ骨は太くて長くなる。背の高い人と背の低い人の身体測定の絶対値を比べてもあまり意味はない。従って、標準的なバランスの体型と比べて、身体測定の各項目がどれだけ逸脱しているかを示す、Zp-scoreという指標を使って見ていく。

多くの人の身体測定データから作ったPhantomという男女合わせた人間の標準体型みたいなデータがあって、それと比較してどうなのかを示したのがZp-score。Z-scoreのPhantom参照という意味。

身長の影響を考慮していて、例えばAさんの身長が160cmで大腿骨の太さが10cm、Bさんの身長が176cmで大腿骨の太さが11cmだった場合、二人の大腿骨のZp-scoreは同じになる。

Zp-scoreは0が平均で、標準偏差が1。数字が大きくなるほど平均を上回ることを示す。数字がマイナスだと平均を下回ることを示す。正規分布に従う場合、出現確率はZp-scoreが1以上が上位16%、2以上が上位2.3%、3以上が上位0.13%、4以上が上位0.0032%となる。

偏差値に例えて書くと、偏差値は平均が50で標準偏差が10なので、Zp-score0が偏差値50、1が偏差値60、2が偏差値70、3が偏差値80、4が偏差値90となる。

測定方法の一例。大腿骨の幅は以下のように測定。膝のすぐ上の骨の幅。

動画:Epicondylar Femur Width (Breadth) Measurement

https://www.youtube.com/watch?v=gLSniqEX3n8

上腕骨の幅は以下のように測定。肘のすぐ上の骨の幅。

動画:Epicondylar Humerus Width (Breadth) Measurement

https://www.youtube.com/watch?v=lyjVA9d6hQ8

測定箇所のPhantomデータがあれば、Zp-scoreを計算できる。計算方法は、Phantom身長とその人の身長の比で測定箇所の数値を調整して、Phantom平均で引いてから、Phantom標準偏差で割る。

★研究1

(1)Anthropometric dimension of male powerlifters of varying body mass

https://www.researchgate.net/publication/6053231_Anthropometric_dimension_of_male_powerlifters_of_varying_body_mass

被験者はニュージーランドでの国際大会とニュージーランドの全国大会の参加者で全て男性。

各階級の被験者を軽量級(Lightweights)、中量級(Middleweights)、重量級(Heavyweights)の3つにグループ分けして分析。

軽量級:75kg級以下

中量級:82.5kg級、90kg級、100kg級

重量級:110kg級以上

軽量級平均:身長163.0cm、体重68.9kg

中量級平均:身長174.7cm、体重87.7kg

重量級平均:身長174.7cm、体重121.9kg

被験者は非常に高いレベルのパワーリフター

- 世界大会出場経験者が6名

- オセアニア大会出場経験者が35名

- ニュージーランド全国大会出場経験者が10名

- ニュージーランド地区大会出場経験者が3名

以下の図は、骨の太さと腕・脚の長さのZp-score。正規分布に従うなら、Zp-scoreが2で100人に2人くらいの出現確率。Zp-scoreが4だと10万人に3人といったレベルなので、重量級の選手は規格外の骨格の太さや厚みを持っている。

★研究2

(2)To what extent does sexual dimorphism exist in competitive powerlifters?

https://www.researchgate.net/publication/5577046_To_what_extent_does_sexual_dimorphism_exist_in_competitive_powerlifters

(1)の研究と同じ研究者によるもの。被験者はオーストラリアの全国大会とニュージーランドでの国際大会の参加者。男女分けて分析。女性14名、男性54名。

女性被験者平均:身長159.9cm、体重65.1kg

男性被験者平均:身長172.9cm、体重94.2kg

★研究3

(3)Anthropometric profile of powerlifters: Differences as a function of bodyweight class and competitive success

https://www.researchgate.net/publication/271331626_Anthropometric_profile_of_powerlifters_Differences_as_a_function_of_bodyweight_class_and_competitive_success

被験者はアルゼンチンの全国大会の参加者で全て男性。階級は56kg級から125kg超級まで。

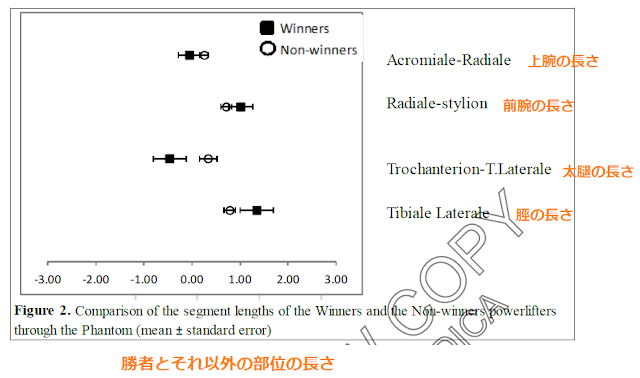

各階級の勝者(Winners)と、それ以外(Non-winners)でデータを分けて分析している。

★パワーリフターの骨格の特徴

3つの研究の結果をまとめると、

・男性重量級は骨格の太さ・幅が規格外。

・男性中量級・軽量級と女性選手は骨の太さと幅が似通っている。ただ上腕骨の幅と肩幅は男性中量級・軽量級のほうが太い。

・胸の厚みは男性選手も女性選手もかなり厚みがある。

・男性重量級以外は、大腿骨の太さはそれほど太くはない。常人離れしたスクワット重量を考えると意外。

・腕や脚の長さは、重量級も軽量級も、男性選手も女性選手も標準体型のバランスに近い。パワーリフターは腕や脚が短いわけではない。むしろ前腕は長め。

★考察

<骨の太さ>

パワーリフターの骨は太い。特に上半身が太くて幅がある。骨が太いとパワーリフティングで有利な点は、まず筋肉量の遺伝的限界が高いこと。遺伝的限界まで鍛え続けた場合、多くの男性は、「筋肉:骨=5:1(重量比)」になる(女性は4:1)。骨が太くて骨量が多ければ、それだけ筋肉を多く付けることが出来る。筋繊維の単位面積当たりの筋力には個人差があるが、筋肉が太ければそれだけ強い筋力を出せる。

(3)の研究のデータを見ると、75kg級~100kg級では筋肉と骨の比率(Muscle to Bone ratio)は5.0付近になっている。この辺の階級の選手は、生まれ持ったポテンシャルの限界近くまで筋肉を発達させていると考えられる。重量級は選手数が少なく、また測定精度の問題もあって、数値がばらついている。軽量級は、競技歴が短く筋肉が発達しきっていないのか、意図的に筋肉量を抑えて階級を下げているのかわからないが、筋肉と骨の比率は低めになっている。

骨が太いとパワーリフティングで有利になるもう一つの点は、腱の付着点が関節の回転軸から遠くなりやすいので、レバレッジ(てこ比)の点で強い筋力を発揮しやすいこと。レバレッジには、骨の長さと骨の太さの両方が関係する。詳しくは以下の記事を参考に。

参考記事:力持ちの身体的特徴

胸の厚みがかなりあるのは、ベンチプレスで有利になるからだろう。挙上距離が短くなるだけでなく、強い筋力を発揮しやすいレンジで動作を行うことが出来る。

男性選手の上腕骨はかなり太い。上腕骨が太くてベンチプレスが有利になるのと、大腿骨が太くてスクワットが有利になるのとでは、後者のほうがトータルの記録は伸びそうな気がするのだがそうはなっていない。テープで周径を測ったデータ(筋肉の太さも含まれる)でも、大腿部の太さが極端に太いわけではない。

男性重量級を除けば、男女とも大腿骨はそれほど太くはない。脚が極端に太くないのは、脚の筋力ももちろん大事だけど、ロウバースクワットとデッドリフトだと股関節の筋力と背中が耐えられるかどうかが重要だからかもしれない。また脚の骨が太くなるとそれだけ体重が重くなるので、体重制限がある場合は、このくらいの大腿骨の太さがもっともパフォーマンスがよくなるのかもしれない。

もしくは、男女の骨格差は上半身で顕著なので、内分泌系かなにかわからないけど骨格の発達に影響する因子が極めて男性型の人は、上半身の骨格全体が太く厚みのあるものになるが、下半身の骨格にはあまり影響が無いのかもしれない。

<腕と脚の長さ>

パワーリフターの腕や脚の長さは、標準体型のバランスに近く、前腕が長めの傾向がある。体重が重くても軽くても、女性でも男性でも、同じような腕と脚の長さのバランスになっている。

各種目に有利な腕と脚の長さを考えてみると、

・スクワット:太腿が短いほうが股関節とバーベルの水平距離が短くなるので有利。脛の長さはたぶん関係ない。

・ベンチプレス:上腕が短いほうが肩関節と手の距離が短くなるので有利。前腕が短いほうが挙上距離が短くなるので有利。

・デッドリフト:上腕も前腕も長いほうが有利。太腿が短いほうが股関節とバーベルの水平距離が短くなるので有利。コンベンショナルでは脛が長いほうが股関節の位置が高くなり、股関節とバーベルの水平距離が短くなり、また膝関節をより伸ばした状態でスタート出来るので有利。それと股関節の位置が高いと、スタート時にハムストリングスと広背筋が適度に伸ばされて力が入れやすくて有利だと思う。スモウも太腿が短いほうが有利。スモウの脛は・・・ちょっとよくわからない。横から見た場合、スモウは脛が垂直に近くなるので、この場合は脛が短いほうが有利かもしれない。

各種目で有利になる腕や脚の長さは違っているので、3種目トータルで記録を出せる人は、ほぼ標準体型のバランスの腕と脚の長さになるのだろう。前腕が長めなのは、ベンチプレスで少し不利になってもデッドリフトでの有利さが勝るのだと思う。上腕が長くなるとベンチプレスはレバレッジが不利になるが、前腕なら挙上距離が少し長くなるだけでデメリットが小さい。太腿は短くてもデメリットは無いと思うが、(1)と(2)の研究では太腿は短くなっていない。各部位全てで都合の良いパラメータを引くのは確率的に非常に稀だということだろうか。

デッドリフトがコンベンショナルとして、3種目で記録を出すのに力学的に理想の体型は、「上腕が短くて前腕が長い、太腿が短くて脛が長い」だと思う。(3)の勝者グループがまさにこの体型になっている。

ちなみにこのようなことを調べて何の役に立つのかと言うと、まず第一に競技に向いている人の発掘で、論文にも研究実施の背景として書かれている。あとは、中量級と重量級の中間ぐらいの体重の人が、どの階級で競技を行うか判断する際にも役立つかもしれない。骨格を調べて重量級で戦えるくらいの太さなら、重量級を選ぶと良いだろう。

★他の競技の骨格データ

競技によって骨格が様々で興味深い。ただ多くのスポーツは要求される要素が多くて、チームスポーツだったら、ポジション毎に特徴が異なるだろうし、筋肉の質(持久力・瞬発力)、全身持久力、速さの質(スピード、クイックネス、アジリティ)、動体視力、空間認識能力、ボールの軌道をシミュレートする能力など、競技によって様々な能力が必要になると思われ、骨格のみで才能を発掘することは難しいだろう。

ブラジリアン柔術:Anthropometric Characteristics of Top-Class Brazilian Jiu Jitsu Athletes: Role of Fighting Style

http://www.intjmorphol.com/wp-content/uploads/2015/06/art_48_323.pdf

水球:Anthropometric changes in elite male water polo players: Survey in 1980 and 1995

https://www.researchgate.net/publication/8600662_Anthropometric_changes_in_elite_male_water_polo_players_Survey_in_1980_and_1995

合気道:Anthropometric Characteristics and Body Composition in Aikido Practitioners

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022016000200001

ボディビルダー:Body composition, somatotype and proporcionality of elite bodybuilders in Brazil*

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-86922003000600005&script=sci_arttext&tlng=en